橘諸兄の母、橘三千代が酒解神、酒解子神(大山祇、木花咲耶姫)を祭り酒造安全と子孫繁栄を祈願した神社。檀林皇后(嵯峨天皇の后)が井手町から現在地に遷座。皇后は当社に祈願し初めて皇子をもうけたといい、以来子授けの神として信仰され、境内にまたげ石や産砂をうける風習がある。カキツバタの名所。

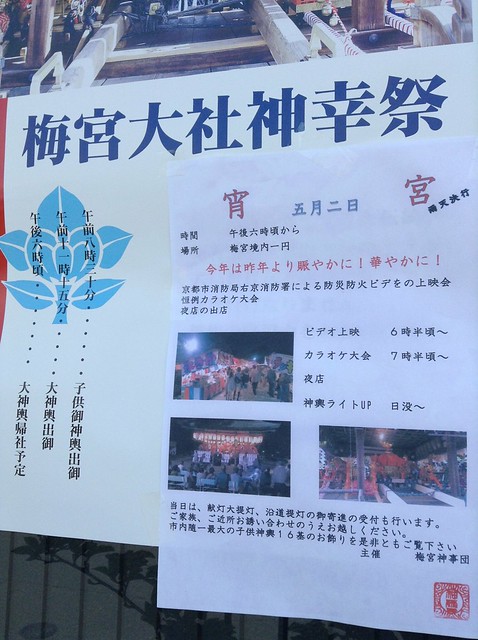

5月3日、梅宮大社。祭典が行なわれた後、16基の子ども神輿が出発する。そのあとで大神輿も出発する。露店も並び、神苑も無料開放される。見学無料。

梅宮大社の例祭は、古来「梅宮祭(うめのみやのまつり)」として知られる。祭は古くは1年に2度、4月と11月の上の酉日に行われたという。その起源について『伊呂波字類抄』では、橘嘉智子が祭神を現在地に遷座して祭を行なったことに始まると記している。また『日本三代実録』では、梅宮祭は承和(834年-847年)・仁寿(851年-854年)頃から行われたといい、『公事根源』でも承和頃から始まるとしている。

史料によると梅宮祭は廃止・復活を度々繰り返しており、元慶3年(879年)4月に一度廃止、元慶8年(884年)11月に復活、寛平年間(889年-898年)に再び廃止、寛和2年(986年)11月に再び復活するという変遷を経ている。以後は平安時代後期の日記類に見えることから、安定して執り行われたと見られる。この祭の様子は『江家次第』に詳述されており、神児舞・倭舞などが催される雅楽祭で盛観を極めるものであったという。

梅宮社は橘氏の氏社であったことから、この梅宮祭の祭日には橘氏が奉幣使を務めていた。ただし橘氏の衰退もあって藤原氏による代行も度々行われている。その後、平安時代中後期からは衰退に向かったが、中世・近世にも断続して続けられていた。明治以降は例祭は4月3日の年1回に変わったが、現在では5月3日に移り神幸祭が行われる。

所在地

京都府京都市右京区梅津フケノ川町30

交通案内

阪急電車嵐山線 松尾大社下車 徒歩約15分

京都市営バス(3、28、29、67、71号系統)で「梅宮大社前」バス停下車 (下車後徒歩3分)